原标题:一开播炸了16个热搜,谁说这王牌国综已

国产综艺最容易被贴上什么标签?

抄袭。

且不论它们是否买下版权,他国文化创意硬加在本土综艺身上,总是有些水土不服。

自此,原创成了观众预判一个综艺优劣的标准线。

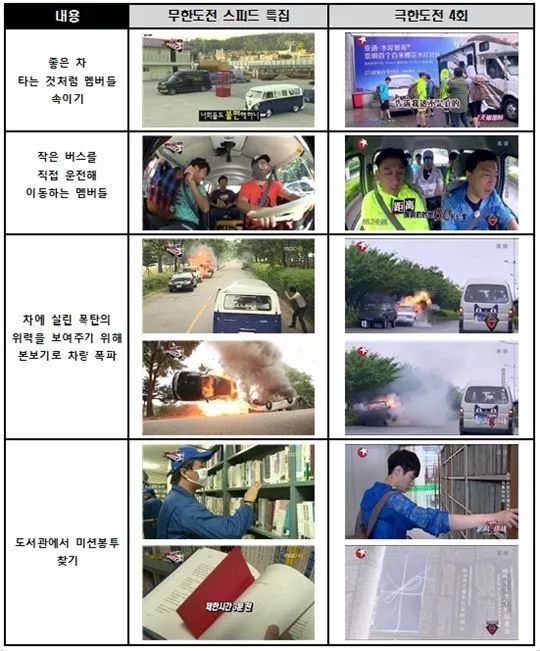

2015年,韩国MBC电视台痛斥某国综抄袭

可就算是原创,依旧抵不过浮躁市场的侵蚀。

一季不如一季,魔咒开始出现。

不过,2014年,这个魔咒被一部国产原创综艺打破。

从第一季到如今,五年来,虽然它走的踉踉跄跄,却从未消失于观众的视线之中。

很多人骂它,嘲讽它,也有人夸它,支持它。

它就像每个人的母校,文艺青年的豆瓣,自己怎么骂都行,但别人说它一句都不行。

它就是——

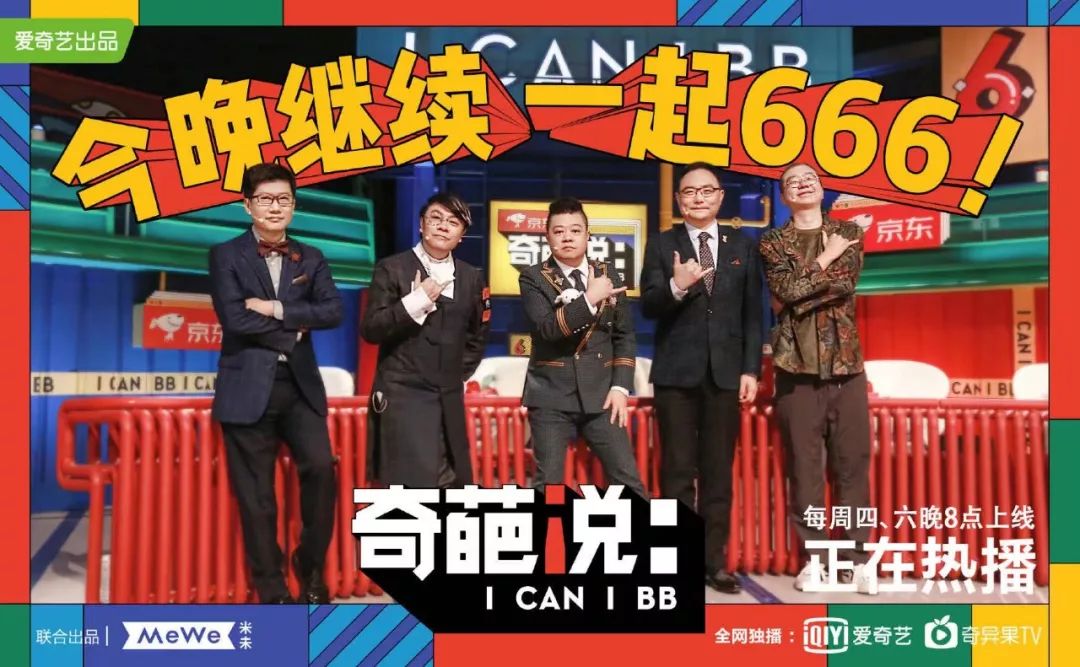

《奇葩说》第六季

2019.10.31

>>>什么是“奇葩”?

看《奇葩说》的人,大多都是被安利来的。

有被朋友安利的,有被偶像安利的,也有被老师安利的……

总之,少有人第一眼就被《奇葩说》打动。

马东、高晓松、蔡康永三人第一季穿苏格兰裙主持节目

《奇葩说》定位是一档“不正经的辩论节目”。

它每期挑出两队6人针对一个话题展开辩论,根据现场观众投票决出胜者,最后层层筛选出辩论王者。

题材新是新,但浮夸骚气的舞美有些辣眼,阴阳怪气的非主流选手挺让人吃不消。

第一季的《奇葩说》怎么看都不是一副爆款相。

结果——打脸了。

全网变成大型真香现场,逢人就推,逢人就吹。

然后谁也没想到,剑走偏锋的《奇葩说》就这样一口气走了五年,成为现如今中国史上最长寿的网综。

照理来说,《奇葩说》应该被评最“老”的网综,可“老牌”这个标签在它身上总显得有些格格不入。

新,才是最常用在它身上的字眼。

舞美设计、后期剪辑、服化道具……样样脱离传统节目的刻板风格。

辩题大胆新颖,题题刺穿社会痼疾,辩手大胆发言,句句戳破现实伪象。

《奇葩说》用一份莽撞果敢创造了独属于自己的“奇葩风”。

S1E16《你选择大城床还是小城房》

也有人担心,如此独树一帜,免不了会招人嫉妒吧。

要知道,影视圈向来爱跟风。

什么火了,就一定会被跟风模仿。

可有意思的是,从没有一个节目敢碰辩论这个题材,更没有人敢拿奇葩这个点作料。

五年,只有《奇葩说》。

S1E13 《领导傻X应该告诉ta吗》

同时,《奇葩说》的主要受众还是网络环境里最挑剔的那帮人——年轻人。

众所周知,年轻网友的注意力是最不容易抓住的,他们思维跳跃,永远只接受新鲜的事物。

而能吸引到一批年轻人甘当“自来水”,这完全得益于《奇葩说》的制作团队。

《奇葩说》的制作团队平均年龄24岁左右。

他们能敏锐地感知到这个社会最关注的东西,以及当下年轻网友最基本的诉求。

《十三邀》S2E1

不过,人红是非多。

《奇葩说》红了,是非自然也就来了。

但这“是非”是《奇葩说》自找的。

高歌猛进了三季,节目组的自我膨胀加速了《奇葩说》IP疲态化的到来。

新奇葩不是嗓门大装疯卖傻,就是鸡汤煽情搞行为艺术。

老奇葩各种八卦佚事满天飞,完全压过了节目的风头。

议题敷衍,抱团撕X……

这些都在削弱《奇葩说》的价值,让它背离初心,沦为娱乐至死时代的牺牲品。

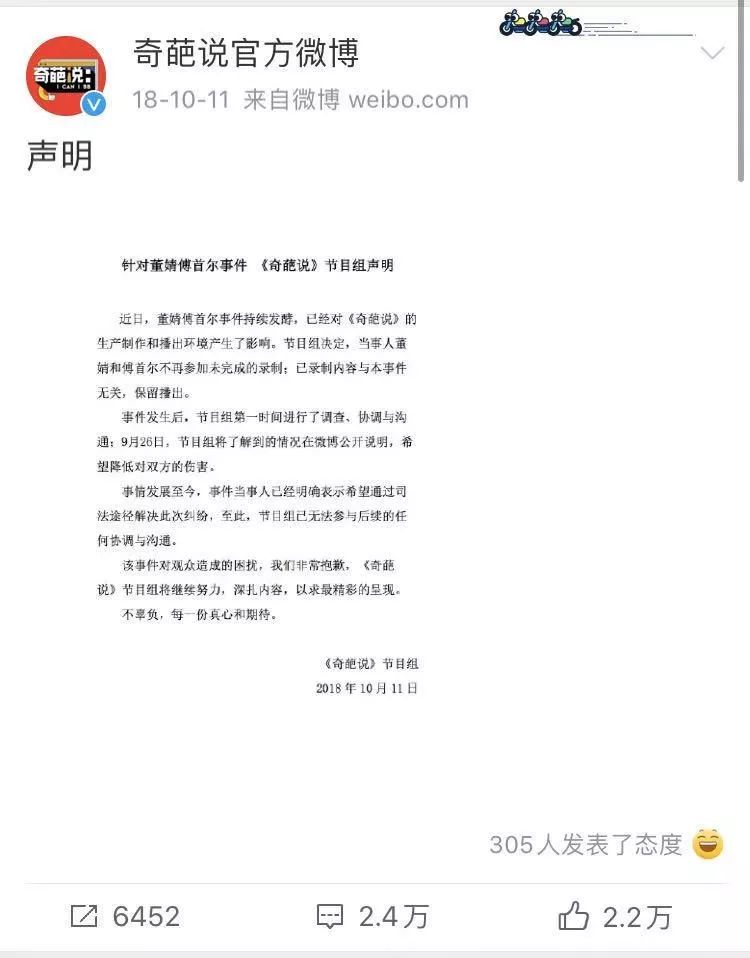

《奇葩说》官方针对傅首尔董婧事件发表声明

颓势进一步显示在市场数据上,一直霸踞网综第一的《奇葩说》先是被《中国有嘻哈》浇了盆冷水,又被《偶像练习生》压着狠打。

老粉在流失,新观众也不屑一顾。

自第四季开始,全网都给《奇葩说》定了一个倒计时,最终季的倒计时。

第五季《奇葩说》宣传片

>>>什么是“说”?

要想活必须变。

一直沉溺于自我快乐的《奇葩说》团队终于清醒过来了。

他们痛定思痛,决定先把《奇葩说》彻底砸了,然后一步步拼出个全新的《奇葩说》。

第五季开始,《奇葩说》采用新赛制,先是奇葩们两两对决,然后再将获胜奇葩们分为4队,队队互拼对战,最终决出BBKing。

《奇葩说》加强了赛制的竞争性,加快了辩论的节奏。

其中,被称为奇葩们梦魇的莫过于车轮战。

车轮战,也称为“求生欲大战”,30秒立论,30秒开杠,观众投票决定胜负,胜者留下,败者回到队尾,连赢两轮者才能晋级。

就如《奇葩说》节目制作人说的:“淘汰率的高,会带出选手真实的动机和情绪,就会让节目变得很紧张。”

《奇葩说》的新赛制考验的是所有人真实的水平,更能看出辩手们真实的思辨能力,反应能力,以及知识储备量。

除了拉高辩手们的水平,《奇葩说》又加入了两位新导师——薛兆丰和李诞。

薛兆丰,经济学教授,思维逻辑缜密,经济学知识手到擒来,节目组选他完全意料之中。

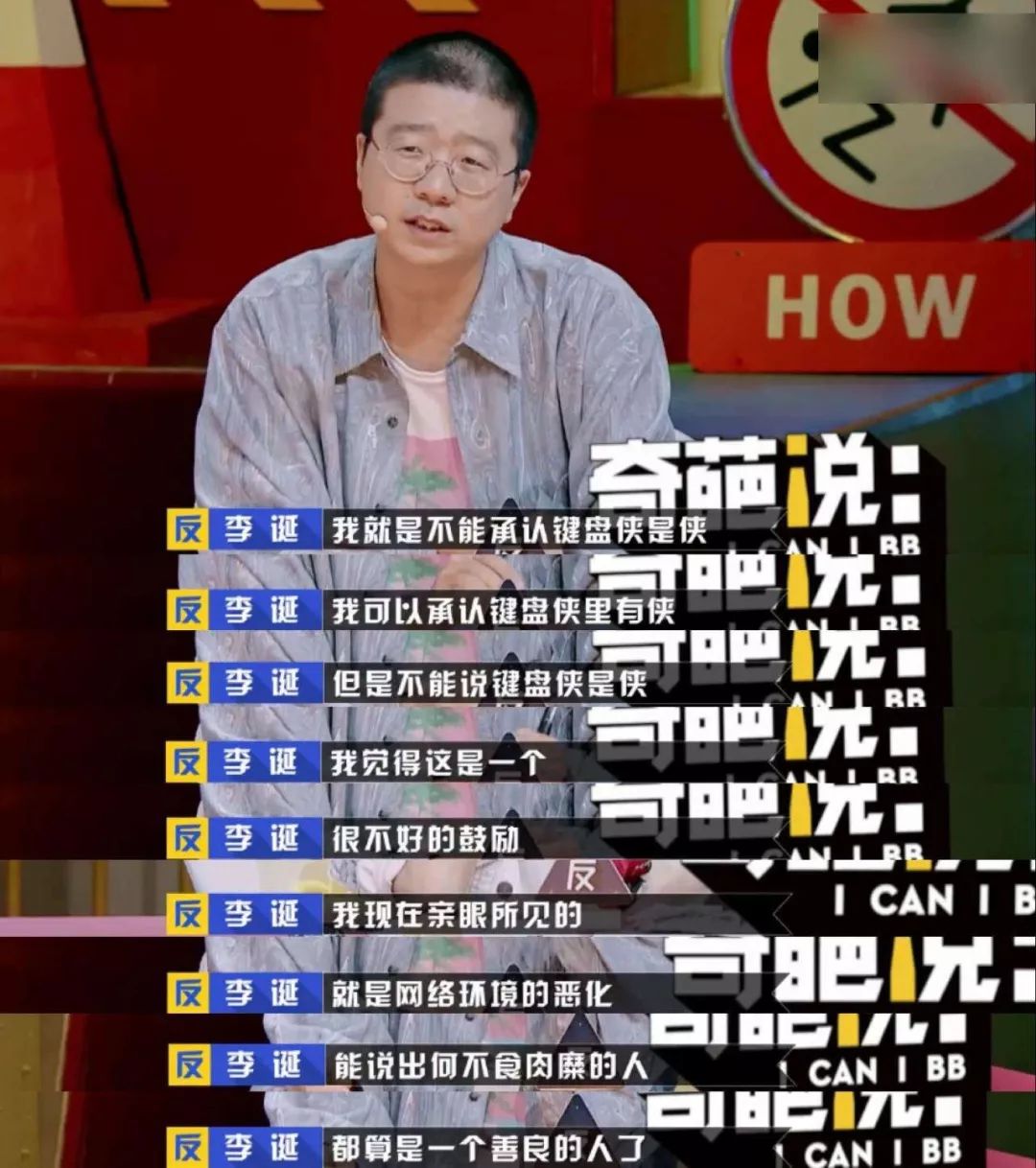

可李诞当导师这一点很多人就看不明白了,这个嘻嘻哈哈的脱口秀演员担得起吗?

都是看衰的态度,结果,各个被李诞圈了粉。

李诞用插科打诨化解紧张的辩论情绪,用深藏不露的学识轻松驳倒辩手。

他给死气沉沉的《奇葩说》带去了点不一样的东西。

该有的奇葩样他有,该说的他道的明明白白。

S5E5 《键盘侠到底是不是侠》

新赛制,新导师,这两点都做的不错,可第五季的《奇葩说》还是收效甚微。

这全在于《奇葩说》败在了新人和新议题上。

新奇葩咋咋唬唬,没什么真才实学。

新议题接地气了,但都是些情情爱爱的感情题。

但不管怎样,微微上涨的市场数据给了节目制作团队信心。

让他们知道《奇葩说》还能搞下去。

吃一堑,长一智,吃了教训的《奇葩说》在第六季迅速成长。

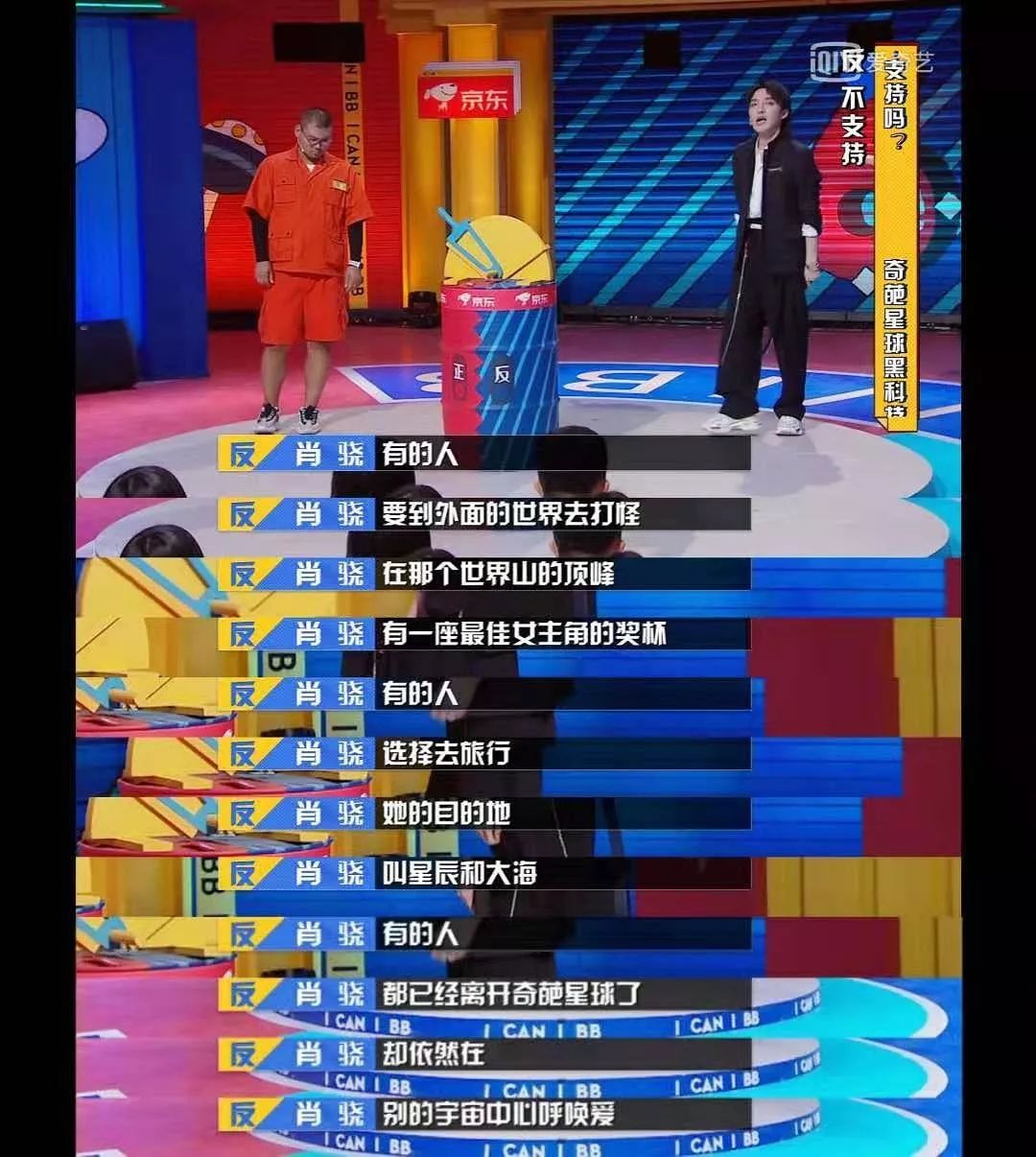

老奇葩不再“倚老卖老”,肖骁,邱晨,黄执中,三届BBKing全部下场从头来打。

新奇葩如狼似虎,生猛劲头让人实在意外。

第六季一开始,节目就贡献了一场“神仙打架”的经典戏码。

程思博,巴黎在读的一位博士生,现在贝尔实验室工作。

他科研先放一边,这次就冲一个人来——詹青云。

贝尔实验室,1925年成立的科研机构,诞生了9位诺贝尔奖得主。

詹青云,哈佛法学博士,第五季明星辩手。

让她彻底封神的是和陈铭就“共享知识”展开的一场辩论。

两人唇枪舌剑,打的酣畅淋漓,众人完全跟不上他们的思想节奏。

短短2分钟的片段立马窜上微博热搜一位,人人赞这是“《奇葩说》史上最精彩的一期”。

第六季第二期,詹青云迎来程思博,两人就“每个人都可以按键复活一位最爱的人,你支持吗?”展开辩论。

程思博站正方,从新技术的开创性对人类文明作出的贡献展开讨论。

詹青云持反方,她立足辩题本身的政策问题,从技术对人文伦理造成的混乱一面进行驳斥。

两人旁征博引,知识密度之大,逻辑思维之缜密令人嗔目结舌。

这场辩论看罢,人人感叹《奇葩说》又回来了。

可以看到,决定节目深度、高度的往往是真正有思想的人。

那些靠着新奇博眼球的人,最终都会消失于大众的记忆中。

与其说《奇葩说》在求新,不如说《奇葩说》在成长。

它的成长不仅要求节目要变,也要求辩手要变。

每一个辩手会不断用学识扩充自己,他们对知识的获取形成了肌肉记忆一样的条件反射。

就拿第五季《奇葩说》BBKing陈铭来说,他在上课和参加节目外,利用所有琐碎的时间来看书。

《批判与启蒙》《童年的终结》《一个人的村庄》……他给自己列了厚厚的书单。

他知道辩论是个持续输出过程,只有足够的学识才能支撑起观点,拓展出更宽的维度。

《奇葩说》是一场思想上的枪战戏,你来我往,硝烟弥漫。

以唇舌作弓,以思想为弹,《奇葩说》铺就了一条路,让每个人都去攀名为真理的顶峰。

>>>什么是“奇葩说”?

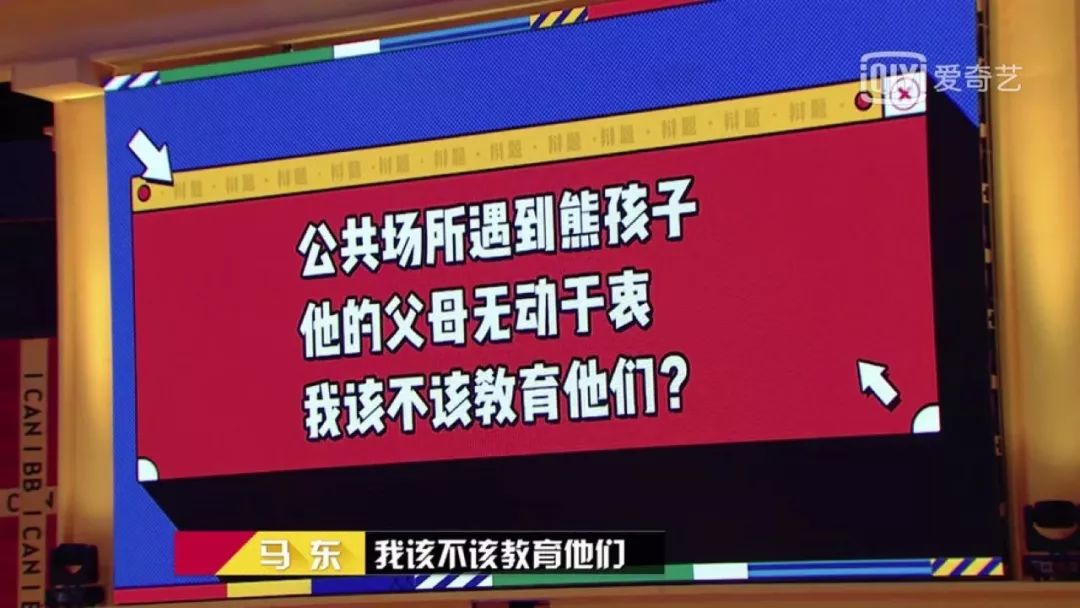

《奇葩说》虽说是辩论节目,但说到底还是个综艺。

它需要段子来消解辩论的严肃性,需要明星来保证话题流量。

综艺元素的增强,吸引了一部分粉丝,但也消磨了一部分粉丝。

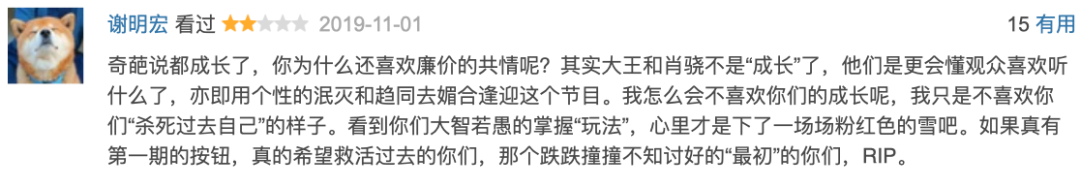

比如,《奇葩说》被诟病最多的就是辩手们爱用廉价的共情煽动观众赚取同情票。

目前来看,第六季虽然整体不错,但这类现象依旧存在。

肖骁一番“粉红色的雪”言论着实戳心,这对老粉来说是动情,可在一些普通观众看来,就略有煽情跑题之嫌。

虽然我们心知肚明,《奇葩说》本来的定位就是“不正经的辩论节目”,它是一档综艺。

但它真正能够圈粉的地方往往不是搞笑抒情,是它的真知灼见。

最初的《奇葩说》始终会牢牢把控一根线,一根娱乐与严肃之间的过界线。

娱乐的事大家哈哈一乐,但严肃的真理所有人都持有底线。

不标榜价值,不定义对错,不站在道德制高点去评判,所有辩题都没有标准答案。

“婚后遇到此生挚爱,要不要离婚?”

“高学历女生做全职太太是浪费吗?“

“父母要去养老院,要不要尊重ta?“

……

第六季辩题

《奇葩说》的议题广泛,既有接地气的生活讨论,也有社会层面的深度思考。

辩手们的辩论无形中给予了观众看待问题的新角度。

单凭这一点,《奇葩说》存在的意义就是巨大的。

当下的网络舆论环境如何,想必大家早已深有感触。

不知什么时候,言论自由和谩骂自由画上了等号。

很多人对一件事并未完全了解就大放厥词,然后用是否同类来圈定语言战场的边界。

驳斥对方从不出于理性讨论,而是用蛮横的攻击和无意义的脏话来捍卫自己的立场。

此类辱骂在网络上随处可见

乌烟瘴气的网络暴力早已成为常态。

现下的语言环境难以诞生具备独立思维能力的新青年,大多数人都处于一种消遣娱乐的态度。

追根究底,还是缺乏包容和理解。

可《奇葩说》恰是整个网络中对抗这类偏见愚知最有力的武器。

因为它懂得包容,也教会了人何为理解尊重。

自由表达下,人人畅所欲言,但所有讨论全部基于理性论证和共情思考。

也许我不喜欢你的观点,但我懂得倾听,尊重一个我从未接触过的世界。

同时,它是接受少数派最多的地方,这里有性少数人群,有行为艺术家……

你是什么身份从来不重要,重要的是你有想法。

“苏紫紫”参加第三季奇葩说

与其说,《奇葩说》的奇葩是特立独行,不如说是一份包容。

它教会观众用不同的角度来看待问题,不偏安一隅,做思想的矮子。

就像网友说的:“它已经成功带动了中国当代青年的包容力和思考力,给了部分人做自己的勇气,已经足够了不起。“

马东曾言:“被误解是表达者的宿命。“

《奇葩说》走过的五年,每一年,每一期,每一句都是承受着巨大的环境压力而生的。

五年前,《奇葩说》的口号是:40岁以上人士请在90后陪同下观看。

五年后,90后群体已经开始迈入30岁大关。

我们的心智被社会的沙砾摩挲的太久,苍老的太快,当初的笑话现在看会觉得无趣,深刻的真理现在看会觉得粗糙。

有的时候,不是节目变老了,不好看了,是我们长大了。

其实《奇葩说》一直在变好,只不过它变化的速度永远赶不上我们成长的速度。

薛兆丰曾说:“人都是这样,总是在第一次留下美好的印象,就像童年吃的饺子很好吃,但其实今天的饺子好吃多了。”

《奇葩说》决定不追赶了,它将自己清零,回到最初。

就像黄执中说的:“第六季,所有人归零重来。”

这是《奇葩说》的浴火重生,是它的第一次,也是我们与《奇葩说》的第一次。

那么……

你好,《奇葩说》,初次见面,请多指教。