从没有想过,侯孝贤是以这样的方式上的热搜。

在许久之前。

就已经传出了侯孝贤的病况不怎么乐观。但,人云亦云之下,听到这个消息的影迷虽然担心,还是心存侥幸。

毕竟,在去年的3月份还计划着勘景,具体开拍时间就等着舒淇的档期了。

可,等着等着。

却发现等来了侯孝贤的家属声明,证实了侯导的阿尔兹海默症,又再一次,彻底地与期待他的观众,说了句再见。

《舒兰河上》的剧组解散。

侯导的电影生涯,也在此停止了。

这也是所有人都不想听到的消息。

在这个时代里,侯孝贤的电影向来都让影迷觉得它尤为厚重,而他在拍片时,一束光,一阵烟,都是他精益求精追求完美的代表。

他宛如一位雕刻着时光的匠人,用电影,承载着一个时代的记忆。

在2015年,《刺客聂隐娘》获得金马奖的最佳导演、最佳影片等5项大奖时,侯孝贤说:“拍了这么久,整个过程只有一个念头:心甘情愿。拍电影是我的工作、我的梦想,也是我一辈子永远做不完的。”

如今,这份工作,梦想延续了他的一辈子。

如何去延续他这一辈子,走进他的一辈子。

Sir实在无法做到在一篇文章里,去解构他所有的电影,也无法将他的风格一言蔽之。

只能从他的电影里,挑出十个“瞬间”,它是私人的,也许是与你有共鸣的。

Sir相信从这几个细节里,会有更多人可以从此,走进侯孝贤,理解侯孝贤。

1980年

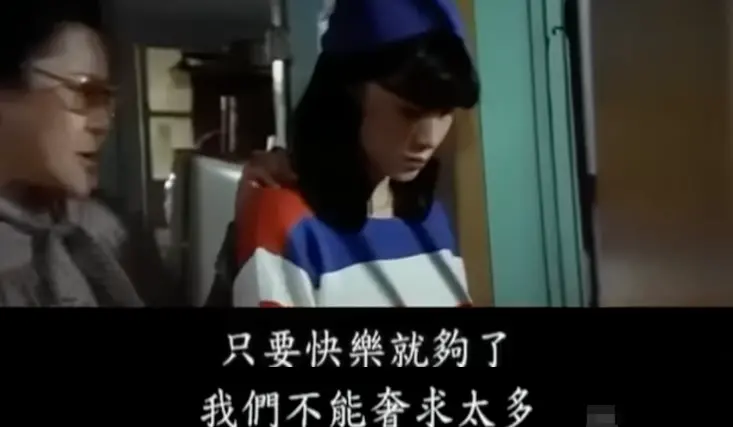

“只要快乐就够了,我们不能奢求太多”

——《就是溜溜的她》

侯孝贤似乎很少提他的这部导演处女作,爱情、喜剧、贺岁片,票房甚至还不错。

用他的话来说,这是部“不自觉”的电影。

为什么?

因为他做副导演那么多年,对这些商业片的拍法,已经驾轻就熟了。

许多年后,当Sir重新看到这部1980年的电影时,意外的不是侯孝贤的商业片功力,反而是一句台词,那是姑婆说的一句话:

“只要快乐就够了,我们不能奢求太多。”

侯孝贤说,这样的价值观传递,同样源于“不自觉”,源于下意识。

但。

那可是1980年啊。

即便到今天,又有几个人能做到这样呢?

当然,而今重提这句台词,并不是要夸赞侯孝贤的价值观有多么超前,而是在他大病之际,Sir发自内心的祝愿:

只要快乐就够了,只要健康就行了,拍不拍电影又不是件多重要的事。

毕竟,我们不能奢求太多。

1985年

“阿孝啊,不要紧,你长大了就有办法了。”

——《童年往事》

侯孝贤的自传式电影,《童年往事》里记录着他从童年到少年。

在电影里,年幼时的阿孝还并不理解,悬在阿婆与父母心中,沉甸甸的乡愁是什么分量,他只为自己从家里偷的5块钱又不见了,还被妈妈罚跪苦恼。

面对孩子来说,5块,就是天大的事情,阿婆劝他,“你长大就有办法了。”

可,他不知道的是,许多事,就连长大也是没办法的。

他在懵懂中看着父亲去世,在悲恸中送走了喉癌去世的母亲,又在麻木中看着阿婆去世,乡愁,被离去的亲人带走,对于当时的年轻一代来说,并不知道“乡愁”的滋味,会在什么时候才能被品尝出来。

侯孝贤说,“电影是一种乡愁”。

上一代的乡愁,是阿婆糊涂时,一直想找的“梅江桥”,是父母嘴里的客家话;而对于他的乡愁,已经是他的台南老屋。

1986年

“哥,阿公说这是缘分不能勉强的啦。”

——《恋恋风尘》

在侯孝贤的电影里,火车,是一个常见的意向,尤其是在《恋恋风尘》中,男女主角两小无猜的青涩感情,也通过火车,载向了远方。

火车,是侯孝贤在小时候接触最多的一趟交通工具,他回忆道:“小时候坐汽车就吐,所以我都坐火车,火车很怪,火车的稳定会让思维进入一个状态,像催眠一样,在看景物时就会去向很多事情。”

火车在侯孝贤的电影里,有着许多象征:它是一种流动的命运变迁,从此处站台,到另一处站台,便开展了另一种人生;

它是欢愉与离愁同时发生的地点,从接站到送站,从欣喜盼望到依依不舍,同样的人,来到同样的站台,却又有不同的情绪;

它是一种空间在时间中的流动,铁轨如不可逆转的时间,将车上的人,带向远方。

这些情绪,侯孝贤大大小小都放在了站台里,他并不需要多复杂的语言,表述离别、依恋、思念,或是命运的安排。

在阿远收到阿云已经结婚的消息时,他也只能倒在床上痛哭不止。

毕竟,火车已经越开越远了。

1989年

“最有趣的是日本国旗没用了,我们那里女人都很节俭,拿来给小孩做衣衫,做裤子,屁股都是红的,像猴子。”

——《悲情城市》

《悲情城市》的后坐力,是Sir在看电影时,无法预估的。

以至于在离开这部电影十几天后,再一次听到那首主题曲时,还是会被再次拉回到电影场景中。

《悲情城市》在台湾电影史上有着厚重的份量,它暗藏有着太多的血与泪,而碰触这样的题材,像是侯孝贤的使命。

可在电影里,侯孝贤并没有直面当时所发生的惨案,而是将镜头对准了一个家族里四个兄弟,跌宕起伏的命运。

让当时动荡的社会,只是偶尔在广播里、新闻里出现,或是,成为了茶余饭后的一种笑料。

用“小”,突出“大”。

用“戏”谑,突出“严肃”。

用“喜剧”,当做“悲剧”去看。

面对历史,人们的调笑并非是轻视,而是一种无可奈何,他们也不知道未来会去到何方,而那无处不在的压抑与窃窃私语,更是一种恐惧。

1993年

“表演中的木偶就像人们,所以木偶剧也像生活。”

——《戏梦人生》

年少时看《戏梦人生》,看不懂,心里想,怎么还能拍着拍着,原型人物跑过来说上几段呢?

等年纪渐长。

再看时总是忍不住泪流满面,惊觉,这大概就是侯孝贤被忽略的佳作之一了。

影片里的这句台词,说的说剧团的取名,“也像生活”,大概是戏如人生人生如戏的意思,只是掺杂了“木偶”的概念进来,由不得让人多上几分唏嘘。

但与此同时。

这“人戏不分”的意思,何尝又不是侯孝贤一直以来秉持的艺术“追求”呢?

且不说早年的素人表演、固定长镜头,那些阿城口中的“素读”式电影风格,即便到后来,一个《刺客聂隐娘》,把唐传奇纳入到一个听得见风声水声蟋蟀声的真实环境里,“变”的同时,那种“不变”才是让大众叹服的地方。

要Sir极端一点说。

华语片领域,在艺术层面可称大师的,侯孝贤排第二,没人敢认第一。

1998年

“张蕙贞现在不是野鸡了,是长三了。”

——《海上花》

即便到现在,很多人拍青楼,还是往“艳丽”了弄,色彩缤纷,衣衫单薄,以为这就是妓院的模样了。

可侯孝贤拍《海上花》呢?

不但要在称呼上准确,谁是“野鸡”谁是“幺二”谁是“长三”,还要行为准确,什么是“打茶围”什么又是“出局”。

于是他找到了阿城。

这下情况就复杂了,最终不但从上海、南京运了两大货柜的炭炉、水烟等回台湾,还跑到北京做服装,跑到越南做门窗,总之每个细节都十分考究。

但。

即便如此,侯孝贤还是说,“电影不是历史考据”,“我们想做的只是抓到气氛”。

如果再看看当下。

不知道多少人会因此汗颜。

2001年

“这都是十年前的事了,那时候是2001年,全世界都在迎接21世纪,庆祝千禧年。”

——《千禧曼波》

侯孝贤当然独树一帜,但这并不意味着,他只会那一套技巧。

商业片时代就不提了。

单说他的这部现代题材电影里的这句台词,“十年”“2001年”“21世纪”“千禧年”,一句话出现了四个数字,是不是很有王家卫的感觉?

没错。

只要他有心,侯孝贤也可以变成王家卫。

但这是模仿吗?

侯孝贤曾说过他的这部电影和王家卫电影的不同,简单来说,王家卫拍的是当下,但骨子里是怀念,而《千禧曼波》,则是捕捉网络时代青少年的当下时刻。

或许和他的经典作品相比,这一部并不那么出色。

但因为“爱情”。

因为“不安”。

这又是侯孝贤在年轻一代观众视野里,最为人熟知的影片之一。

2005年

“......”

——《最好的时光》

留白。

是侯孝贤在这部电影里留下最好的台词。

在他的电影里,有着非常传统东方文人式的诗意,一如贾樟柯的评价:我隐约觉得在侯孝贤的身上,在他的电影里一定还保留着繁体字般的魅力。

而,他身上的这种含蓄的诗意在描写爱情时,绝不会着力太多,而是喜欢用大片的留白。

他的爱情,可以是在一片氤氲中,女孩望向男孩时嘴角无法隐藏的笑意;

可以是伸手为对方整理衣领头发时,自然的动作;

也可以是悠长的注视,与无声的亲吻;

他并不在意这几个穿越时空的爱情,需要什么故事,而是直接将谜底就放在了电影的标题上。

此时,无声,就是最好的时光。

2015年

“一个人,没有同类。”

——《刺客聂隐娘》

长镜头,是侯孝贤电影里最常见的特点。