久违地,黄渤上热搜了。

不是拍戏,不是上节目,而是“上任”。

作为第17届“中法文化之春”宣传大使,在艺术节开幕式上作为中方代表,与访华的法国总统马克龙谈笑风生。

这事跟Sir今天要聊的话题无关。

但此景此景,让Sir想起多年前黄渤采访中的一段话。

尤其适合当下:

以前总能遇到各种各样的人,各种小心机啊,各种什么的。去了以后也结不出账来,谁搭理你啊?

但现在(成名了),身边全是好人,每一张都是洋溢的笑脸。

黄老师黄老师,你累不累,休息一会儿。黄老师,你要吃什么,喝什么,我给你拿点什么?黄老师,你太辛苦了。

是的。

当下,你们知道,指的是近期各种名人塌房,顶流丑闻。

而崩塌之后。

也是时候去看见,这些飞升与下坠的故事背后。

藏着那一张张“洋溢的笑脸”。

01

还是从影视圈讲起。

Sir最近看见两则“道歉声明”,百思不得其解。

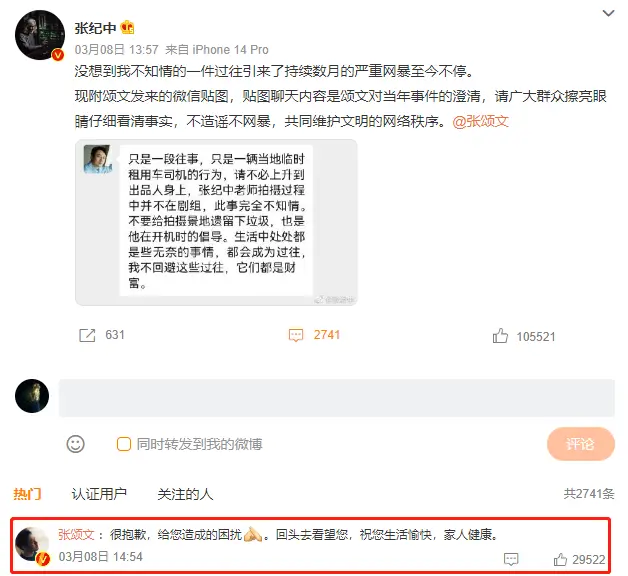

先是张颂文道歉。

道歉对象是张纪中,著名制片人、导演,但两人近期并没有合作,Sir去搜原因时才哭笑不得。

原来网友扒出了张颂文一段往事,他曾因在片场捡垃圾而被剧组丢在荒漠,而张纪中正是那部剧的出品人,于是粉丝冲爆张纪中微博,导致张颂文不得不回应解释甚至道歉……

对,张颂文为N年前在沙漠捡垃圾的行为而道歉了。

第二件事更离谱。

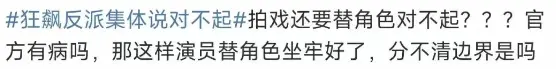

#《狂飙》反派演员集体为角色道歉#

唐小龙是一个十恶不赦的人,在这里向大家说一声对不起;

我替唐小虎向所有人说一声对不起;

我替高启盛向观众朋友们道一声对不起……

后来连卧底警察李响也加入了道歉大会:

李响在关键的时候,没有坚守自己作为一个警察的原则……所以,在这一方面也向观众说一声对不起。

荒诞吗?

确实,这只是剧组的一次宣传活动,这些演员也并未受到网暴。

问题是为什么会想到这样的策划?

这背后,更令人细思极恐的——

两次道歉都是从“笑脸”发起的。

网友扒张颂文往事,是夸奖。

夸张颂文敬业,夸他有环保意识,夸他即使曾经人微言轻,依然在职业上恪守本分。

反派演员道歉,是感动。

背后是宣传和媒体对一种朴素正义的宣扬。

为什么成了好心办坏事?

某种我们曾经习以为常的边界,正在变得模糊。

02

第一条边界,是好理解的。

即——

身份与角色。

Sir始终坚持,演员不需要也不应该为自己演过的负面角色道歉。

“不需要”,是因为角色的好坏与演员本身无关,它更多的是编剧、导演的创造,而演员只是负责把这个角色注入血肉而已。

这点很容易理解。

“不应该”,则是从创作层面来说,演员替角色做任何事情,其实都违反了创作的原则。

文学史上,有两个经典故事。

托尔斯泰在写完《安娜·卡列尼娜》后失声痛哭——

因为最后,安娜卧轨自杀了。

托尔斯泰的家人感到不解:你是作者,不想让她死可以不把她写死呀!

托尔斯泰却伤心地说:我没办法,她不得不死啊。

无独有偶,另一位大小说家大仲马在创作《三个火枪手》时,也因为必须让其中一个火枪手死去而痛哭流涕。

他非常喜欢那个人物,甚至一度试图改变这个人物的命运,但却因为角色已经成型,有了自己独立的命运而无能为力。

为什么?

这是创作的原则,是艺术的本质。

开始创作时,作者当然有决定角色的权力,性格、外貌、生存环境、人生经历……但随着故事发展,人物逐渐形成一个独立的个体,简单来说就是有了完整的“人设”,他便要做出符合人设的行为,人物的选择和命运将由他本人决定。

作者也从一开始的建立者,变成了记录者。

刘慈欣在《三体》主线之外也讲了这样一个小故事。

罗辑有一个幻想的女友庄颜,从外貌到性格,他都精心刻画,而等最后这个人物成型了,她便拥有了自己的生命,罗辑无法掌控她的行为。

在原文中,罗辑和他现实中的女友白蓉探讨过这个问题:

“蓉,我以前总以为,小说中的人物是受作者控制的,作者让她是什么样儿她就是什么样儿,作者让她干什么她就干什么,就像上帝对我们一样。”

“错了!”白蓉也站了起来,在屋子里来回走着,“现在你知道错了,这就是一个普通写手和一个文学家的区别。文学形象的塑造过程有一个最高状态,在那种状态下,小说中的人物在文学家的思想中拥有了生命,文学家无法控制这些人物,甚至无法预测他们下一步的行为,只是好奇地跟着他们,像偷窥狂一般观察他们生活中最细微的部分,记录下来,就成为了经典。”

△ 《三体》动画片中对庄颜也有呈现

文学创作是这样,影视剧创作同样如此。

每一个角色都有他们各自的使命。

文学大家面对自己笔下的角色都如此无力,演员又怎么有资格、有能力替角色做出选择呢?

或者反过来想,当一个深入人心的反派突然悔改向观众道歉了,那么,这个角色还成立吗?

“小丑”痛哭流涕向观众道歉。

演完《沉默的羔羊》后,安东尼霍普金斯忽然说:我替汉尼拔向观众说声对不起,我不该吃人肉……

有人说,别太较真。

“道歉”只是一场作秀,图个乐呵就行。

但Sir却觉得,这次“道歉”背后所折射出的态度是危险的,需要警惕的。

每一个演员和创作者都应该对作品中的角色心怀敬畏,演员不是上帝,演员只是角色的扮演者。

自作主张替角色做决定,是既不尊重自己的所出演的角色,也不尊重自己的职业的行为。

03

日渐模糊的第二条边界:

作品与现实。

随便一搜便可以发现,光是这两年,就有大量的演员替角色道歉,渐成风气。

为什么这样的道歉一而再地发生?

舆论使然。

要知道,演员因为反派演得太好而被人骂已经是老生常谈了。

导演沈严曾经向演负面角色的演员道过歉。

原因就是,他的戏里,有很多演负面角色的人,在现实遭遇了无端的谩骂。

在我的戏里头

演过负面角色演员道个歉

我觉得你们受委屈了

现在任何一个戏

尤其是现代戏里头

只要这个人是负面的

对他这个人

这个演员的谩骂和侮辱

已经到了让我觉得发指的

一个程度

这种事其实一直都在发生。

演容嬷嬷的李明启老师。

有一次她坐出租车,被司机认出了后遭到了拒载。去买菜还被人扔鸡蛋、番茄。

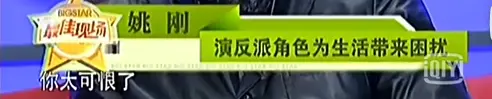

曾经的国剧反派“专业户”姚刚。

在《罪域》(又名《罪城》)中,有一个往手下嘴里塞眼镜的镜头,他自己看了都害怕。

因为演得过于逼真,现实生活中他也被当成了“反派”。

过安检时,工作人员恨不得给他多扫几遍,还指责他:你太可恨了!

在饭店吃饭,服务员给所有人都倒了茶水,就姚刚没有,因为他“演得可坏了”。

再多的例子不赘述。

值得留意的是。

网络越是发达的时代,反派演员被攻击的频率就越高。

演皇后的、演嫔妃的、演“小三”的、还有演“小三”却长得不够“小三”的……

这只是观众的锅吗?

未必。

观众情绪太饱满,从作品溢出现实,这是一方面。

而另一方面,如今更像是现实与作品的共谋。

沈严导演在接受采访时也曾聊到观众无法区分角色和演员,将对角色的怒火转移到演员身上的看法:

-到底说明你的这个作品影响力大

还是说其实社会的审美很不成熟

或者说社会缺乏

另外一种发泄的渠道

-是的 后者我觉得会更多一些

不仅是现实。

而是无论在作品中,还是现实中——

观众,都难以找到恶的出口。

因为绝大多数时候。

对方,总是笑脸相迎。

04