《长安三万里》上映11天,票房破8亿。

刷新了追光动画单片的票房纪录。

豆瓣评分,也从8分一路涨至8.2。

一眼望去,称得上叫好又叫座。

但同样热闹的,还有围绕这部电影的争议。

有戏外的争议。

电影院里,出现了小朋友们集体背诗的现象。

引起部分观众反感。

也有电影本身的争议。

有人看哭,有人看睡。

“流水账”“辱李白”“魔改历史”的质疑并非孤声。

两类评价并驾齐驱,催生了骂战。

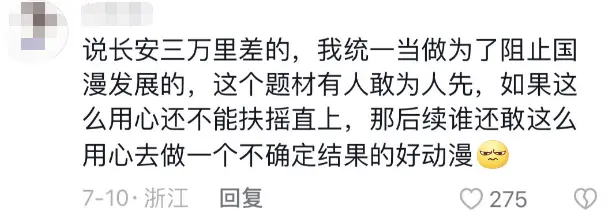

打差评的人,会被质疑“没看懂”“没文化”“没阅历”“没有民族自豪感”。

甚至“阻止国漫发展”。

事已至此,确实值得跟大家一起探讨一下。

一部电影,为什么能吵成这样——

《长安三万里》

《长安三万里》上映前,鱼叔已经充满期待。

一是因为,题材上的新鲜感。

古典神话(封神、西游、白蛇IP)之外,国产动画首次选取真实历史人物作为主角,自然让人好奇。

而最重要的是,这个主角太过特殊。

李白。

盛唐如果是顶王冠,李白的文学成就则是冠珠。

这个家喻户晓的名字,让其成为中国最具代表性的文化符号之一。

但可惜的是,其电影形象却并不丰富。

《妖猫传》里,辛柏青饰演的李白镜头只有短短几个。

讨论度却居高不下,可见观众偏爱。

《长安三万里》前期放出的预告里,李白形象就备受讨论。

几句诗句,就让咱的文化DNA狠狠乱蹦。

但可想而知,电影难拍也正在此。

家喻户晓意味着难出新意,天才之力也让常人只可旁观而难以共情。

于是创作者们有意设置了一个角色高适,让其代替观众望向李白,望向长安。

一来让观影体验有实感,二来也带来旧料新挖的期待。

但为何产生如今的争议,还要从电影本身说起。

*以下内容包含严重剧透*

影片开篇,以盛唐诸神时代人气末流的高适为主视角切入。

唐军危急存亡之际,朝廷派人来督军。

盘问起带军首领高适,与叛军党羽李白之间的往事。

于是,倒叙回忆开启。

二人相识之时,正值开元盛世。

人人渴望入世,成就一番功勋。

高适与李白,便是在去往长安的路上意外结成好友。

彼时少年意气,未来如朝阳。

高适天资不高,但踏实勤勉。

李白潇洒不羁,但待人以诚。

二人一静一动,投契相伴,共赴长安。

本以为前程似锦,谁料步履维艰。

李白商贾出身,无缘科举。

带贴拜谒求举荐,又被拒之门外。

二人黄鹤楼把酒消愁,李白欲题诗其上。

结果崔颢一首《黄鹤楼》,又让他无奈搁笔。

仕途不通,诗艺落败。

李白的初登场,便埋下了失意的种子。

黄鹤楼一别,李白前往扬州,高适留在长安。

二人各自发愿展宏图,并定下一年后再见之约。

电影便以高、李二人数次相约、相见为引子,串起他们的人生节点。

人与时代互为因果,因此也映照出唐帝国的盛衰走势。

加之课本里的诗人们,花团锦簇般地亮相。

近三小时的时长里,创作者有描摹盛唐画卷,以诗与人写就长安史诗的野心。

可惜的是,这野心似乎落了空。

事实上,电影确实刷新了许多旧时观念。

最典型的,就是李白彻底「塌房」了。

而塌房原因,恰恰是电影叙事问题与观众分歧所在。

与李白分别后,高适在长安也入仕无路。

时间一到,便前往扬州赴一年之约。

而这时的李白,是什么样子的呢?

说好听了,是纵横恣意。

说难听了,就是不靠谱。

他完全不记得与高适的约定,笑声嘹亮,几近癫狂。

酗酒贪欢,豪掷千金。

高适见此,心下便知不同路。

二人扬州分别,各自祝好。

谁知下次见面,李白更不靠谱了。

他家道中落,来寻高适。

不听劝慰,入赘许相,做个了备受世人鄙夷的赘婿。

二人因此,再次分别。

剩下的,便是随着时间推移。

越见李白,越离谱。

高适自赴边塞,熬苦功,见疾苦。

而李白,倒插门两回。

高适安守家园,中年苦读及第。

后又再往边塞,从基层做起。

李白虽得皇上召见,扬名长安。

但多数时间就是喝喝喝,喝到一再忘记约定。

喝到大腹便便站不稳,郁郁不得志转投向道门。

于是脚踏实地的现实主义者,守得云开见月明。

盛唐消逝,终在乱世中候到了建功立业的机会。

高适平乱有功,身登高位。

而李白错投叛军,沦为阶下囚。

潦倒不堪,遭人唾弃。

曾经的天才光辉,如今破碎瓦解。

论体面,还不如普通人。

经由高适望见的,便是这样的李白。

这部片子遵循时间顺序,串联起二人的人生碎片。

但也造成了「流水账」观感。

而李白的「塌房」,则是碍于叙事视角。

观众代入高适视角,与其共情,自然增加了认可度。

反观李白,只展现了他的愁苦,却未叙述背后因由。

单看故事,便只剩下一个俗世功绩衡量下的失败者形象。

有相关知识储备的观众,凭借多年来语文教育对李白诗篇「豪迈浪漫」的印象打底,能理解他这落石滚坡一样的人生里,有化不开的万古愁。

知道纵然唐开科举,重新调整社会结构,但生机却仍未为他而开的无奈。

知其豪掷千金,在全国播撒天才之力,不过也是在儒家入世观念的霸权管控下,迂回求得一丝建功之机。

知道盛唐对于李白而言,是成就,也是诅咒。

大概由此,便看见了失意,以及电影里描摹出的天才另一面。

相似的,还有电影中让人印象深刻的少年杜甫。

大众对其明丽形象的偏爱,是出于对他日后境遇落差的感慨。

而这些依赖观众补齐的部分,正暴露出创作上人物刻画的省略与片面,也就导致了评价的割裂。

在此之下,浪漫主义不再浪漫,只剩散漫与颓唐。

不可否认的是,《长安三万里》出色的视觉呈现,对观众的眼睛十分友好。

多时多地季节变幻,画面美轮美奂。

连夜月下飘飞的花瓣都沾染着国风余香。

一个个熟悉的诗人名字,连同他们流传千古的诗篇装点着整部作品。

独属于中国观众的集体记忆被唤醒,也势必带来激昂的文化自豪感。

正如整片的高潮,就是李白在黄河旁念出《将进酒》。

超现实的恢弘意象的堆叠,带来生理上的震颤,也带来影院里小观众们的背诗奇景。

但这些亮点,到底无法拯救电影叙事上的羸弱。

反而让影片有了一股晚会感。

就像我们看河南卫视的国风晚